Die Kohte und die Jurte kommen nicht von ungefähr. Beide haben sie ihren Ursprung in uns fremden Kulturen. Sie waren und sind in ihrer Herkunft keine Freizeitzelte, sondern Heimstadt für eine ganze Familie oder gar einen ganzen Sippenverband.

Jurtenland zeigt dir Herkunft, Geschichte, Entwicklung, Konstruktion und Zukunft der Schwarzzelte. Hol dir bei uns kostenlose Informationen, vielfältige Tipps und zahlreiche Anregungen zu Kohten und Jurten.

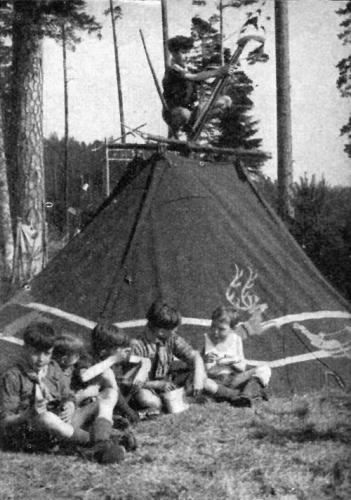

Foto: Scout-o-Wiki [1]

Das Bild zeigt z.B. die ersten serienmäßig gefertigten Kohten der dj.1.11 beim Sühnelager am Traunsee in Österreich. Hier sind die einzelnen Kohtenblätter noch durch Doppelknopf und Konpfloch verbunden, wie damals bei den Heeresplanen üblich.

Foto: Jungenleben November 1952, Verlag Dir Brigg, Augsburg, Schriftleitung Kajus Roller

Bereits 1952 wird die Kohte als fahrtentaugliches Zelt mit dem heute gebräuchlichen Schlaufenverschluß gefertigt. Wie im Bild deutlich zu erkennen ist, sind diese Planen schon mit einer Regenleiste ausgestattet.

Aber wir haben noch anderes für dich auf Jurtenland. Selbst den Modellbau und Dioramen-Bau mit Kohten und Jurten zeigen wir dir und bieten dir unsere Bastelbögen zum Nachbauen unserer Schwarzelt-Konstruktionen an.

Schau dich um, entdecke die Kohten und Jurten auf Jurtenland...

Foto: Kautokeino, Norwegen von Morten Kleveland [5]

In den Zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts ist die Zeit, in der die Pfadfinder, Wandervögel und Freischar in Deutschland Fuss fassen, sich in verschiedenen Bünden zusammenschließen und weiterentwickeln.

Eberhard Koebel (Tusk) und Erich Mönch (Schnauz) unternehmen in den Jahren 1928 und 1929 Fahrten nach Lappland. Dort lernen sie die sämische Kota kennen. Ein Zelt, dass die Samen in Lappland benutzen, um im kurzen Sommer mit ihrem Vieh auf die Weiden zu ziehen.

Tusk und Schnauz sind so sehr von den Kotas begeistert, dass sie die Idee mit nach Deutschland bringen und an einer für ihre Zwecke geeignete Variante experimentieren.

„Wir brauchen eine Kohte, damit wir darin Feuer machen können“, sagt Tusk zu Theo Hohenadel (Gari) und gibt ihm den Auftrag ein zusammenlegbares, transportables Rahmensystem zu entwickeln.

Das Original der Samen besteht aus einem umfangreichen Holzgerüst, mit recht speziellen und sperrigen Bauteilen. Wer mit einer Herde Rentiere durch Lappland zieht, braucht sich über den Transport des schweren Materials weiter keine Gedanken zu machen. Für die Pfadfinder ist es jedoch wichtig, mit möglichst leichtem Gepäck zu reisen.

Die erste Kohte besteht aus einer einzigen Plane mit einem dreieckigen Stoff als Eingang. Nach vielen Experimenten mit dem Rahmen, entsteht recht schnell die Idee eines Kohtenkreuzes und vier Stangen, welche das Kreuz und damit auch die Kohte tragen.

Einen ausführlichen Artikel über das Wirken von Eberhard Koebel findest du unter http://schriftleitung.org [6]

Eckard Holler schreibt in seinem Vorwort zu "Das Leben auf den Wanderwegen der Rentierherde [7] " von Eberhard Köbel alias tusk folgende Sätze über die Entstehung unserer heutigen Kohte:

"Seit diesem Lapplandaufenthalt (1927) hatte tusk die Idee, die lappische Nomadenkohte zum Gebrauch der Jugendbewegung nachzukonstruieren. Die Legende besagt, dass er sich dazu in Stuttgart in seinem Atelier "gorm" drei Tage und Nächte eingeschlossen habe. Aus tusks Überlegungen entstand die neue Zeltform der "Kohte", die ab 1931 bei der Firma tadep in Berlin serienmässig gefertigt wurde. Die "Kohte" besteht aus vier schwarzen Kohtenstücken, die zusammengeknüpft, am Boden mit Häringen befestigt und am Kohtenkreuz mit zwei Stangen gespannt werden. Oben ist eine Öffnung zum Abzug des Rauches, so dass innen, und das ist die eigentliche Neuerung, ein Feuer gemacht werden kann. An der Konstruktion der Kohte war in Stuttgart Theo Hohenadel (gari) und in Berlin Ernst Voos beteiligt. Das Hauptproblem war, die feststehende Stangenkonstruktion ("Etnorise") der lappischen Kohte durch eine Spannkonstruktion zu ersetzen, bei der das Zelt am Boden befestigt und mittels zwei Stangen aufgerichtet wird, die es am Kohtenkreuz nach oben ziehen (bzw. drücken) und in dieser Position stabilisieren. Eine erste "Schaukohte" (aus weißem Stoff) wurde zu Pfingsten 1928 auf dem Zeltlager auf der Kollenburg im Spessart aufgebaut. Sie war von Lene Ruckwied, der Stuttgarter Hausangestellten der Familie Koebel, nach Plänen von tusk auf der häuslichenNähmaschine hergestellt worden. Eine fahrtentaugliche Kohte entstand erst in Berlin. Die ersten Kohten baute die dj.1.11 an Ostern 1931 beim Sühnelager am Traunsee in Österreich auf. DieErweiterung der Kohte unter Einbeziehung von 12 Viereckszeltplanen zur "Jurte" folgte bald darauf. Im Eisbrecher Nr.2/Mai 1934 ist ein Foto enthalten, das eine Jurte zeigt, die die im Juli 1933 auf dem Osthanglager der dj.1.11 auf der Nordseeinsel Langeoog stand. Von Berlin aus fand die Kohte rasch enorme Verbreitung nicht nur in der dj.1.11, sondern z.B. auch bei den "Roten Pfadfindern" im Arbeitersportverein Fichte in Berlin und nach 1933 beim Deutschen Jungvolk und den Jungmädels in Hitlerjugend und BDM, wo in den Anfangsjahren vielfach bündische Jugendführer und Jugendführerinnen aktiv waren. Kohten lieferte in den dreißiger Jahren der bündische Günther-Wolff-Verlag in Plauen. Von dort bezog z.B. Hans Scholl aus Ulm für die Pfingstfahrt 1936 seiner dj.1.11-Gruppe eine neue Kohte, nachdem die alte Kohte beim Osterlager verbrannt war. Gegen die Benutzung von Kohten und Jurten wurde später jedoch von der HJ-Führung mit Verbotsmaßnahmen vorgegangen. Die Benutzung dieser Zelte galt als "gegenvölkisch" und "kulturbolschewistisch". In einer vielzahl von Prozessen des Sondergerichts Düsseldorf wegen verbotener bündischer Umtriebe, u.a. gegen Klaus Zwiauer, Hans Scholl und Willi Graf 1937/38, diente das Übernachten in einer Kohte als Beweismittel für die strafbare Fortführung der verbotenen bündischen Jugend"

(Quelle: Leben auf den Wanderwegen der Rentierherde [7] , Eberhard Koebel, mit freundlicher Genehmigung des Verlag der jugendbewegung [8] )

Die erste Jurte, in der Gestalt, wie wir Pfadfinder sie heute kennen, stand wahrscheinlich schon im Jahre 1933 auf der Nordseeinsel Langeoog.

Eckhard Holler schreibt dazu in seinem Vorwort zu "Leben auf den Wanderwegen der Rentierherde [14] " von Eberhard (tusk) Koebel folgendes:

"...die Erweiterung der Kohte unter Einbeziehung von 12 Viereckszeltplanen zur 'Jurte' folgte bald darauf. Im Eisbrecher Nr. 2/Mai 1934 ist ein Foto enthalten, das eine Jurte zeigt, die im Juli 1933 auf dem Osthanglager der dj.1.11 auf der Nordseeinsel Langeoog stand."

Es ist auch nicht verwunderlich, dass die Verbindung Kohtenstück, Viereckszeltbahn so schnell zur Jurte geknüpt wurde, waren doch die Döppelknöpfe, samt Masse bei den Kohtenblätter, exakt an die damals üblichen Heereszeltbahnen angeglichen. Und eben diese Heereszeltplanen sind identisch mit den uns heute bekannten Viereckszeltbahnen.

Im Mai 1934 erscheint Heft 2 des "Eisbrecher". Darin findet sich eine Anzeige des Sankt Georg-Rüsthaus Deutscher Jungen Plauen i.V. mit folgendem Text:

Unser Rüsthaus liefert:

DIE SCHWARZE TUCHKOHTE

1. aus schwerem, schwarzem, imprägnierten Zeltstoff

| Kohtenstück, einzeln | RM 18,- |

| Eine Kohte = 4 Kohtenstücke |

RM 68,- |

| Sechs Kohtenstücke |

RM 100,- |

2. aus schwarzem, imprägnierten Moleskin

| Kohtenstück, einzeln | RM 15,80 |

| Eine Kohte = 4 Kohtenstücke |

RM 55,20 |

| Sechs Kohtenstücke |

RM 82,- |

Schwarze Zeltbahnen.

Zeltbahnen genau nach deutschem Heeresmodell, jedoch in kräftigerem Stoff, 165 X 165 cm groß

| einzeln |

RM 9,50 |

| 3 Stück |

RM 27,- |

| 5 Stück |

RM 42,50 |

| 10 Stück |

RM 80,- |

| 12 Stück |

RM 92,- |

Verlangt unsere Verzeichnisse

Auf den ersten Blick möchte man gerne ins Träumen kommen, bei den Preisen. Aber wenn du nun noch weißt, dass ein Lehrling 5 Reichsmark im Monat verdient und ein Kaufmann mit 0,60 Reichsmark in der Stunde auskommen musste, dann siehst du schnell, dass auch in den Dreissiger Jahren des 20. Jahrhunderts die Kohtenstücke ihr Geld wert waren.

Aus der Anzeige ziehen wir aber noch ganz andere Schlüsse. So fällt uns zum Beispiel das Seitenmass von 165 cm ins Auge, welches bis heute immer noch Standard für die Kanten des Kohtenblattes und der Viereckszeltbahn sind.

Die Großväter unserer Vierecksbahnen sind die damals im deutschen Heer genutzten quadratischen Planen. Selbst der Abstand der Doppelknöpfe wurde von diesen Planen übernommen.

Dass in der Anzeige sowohl sechs Kohtenstücke in einem Bund verkauft wurden, als auch die Vierecksbahnen zu je 12 Stück angeboten werden, legt die Vermutung nahe, dass auch die Jurte im Jahre 1934 schon erfunden war. Auch wenn sie in keiner Publikation der damaligen Zeit unter dem Namen erwähnt wird.

Angeboten werden die Kohtenstücke nur in Schwarz. In den Jahren 1928 bis 1933 spricht Eberhard Koebel, alias tusk, öfter von den farbigen Zelten und empfiehlt ebenso die Farben Zinnoberrot und Kobaltblau. Die erste Kohte, die wahrscheinlich 1928 aufgestellt wurde, ist fast komplett weiß und hat nur einen farbigen Rand.

Später schreibt tusk in seinem Artikel "Kohtenstil" nur noch von farbigen Ornamenten.

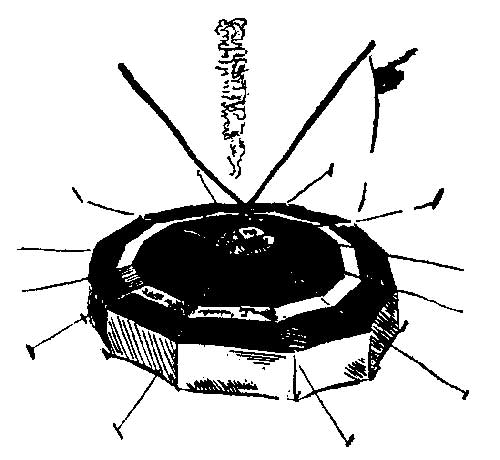

Eine der typischsten Bauweisen in Lappland ist die Konstruktion aus gebogenen Stangen. Diese Variante ist schnell und einfach aufzubauen. Vier gebogene und speziell gearbeitete Stangen werden mittels einer Firststange und zwei weiteren Querstangen miteinander zum Grundgerüst verbunden. Wie bei der Stangenkota werden nun weitere Stangen gegen diesen Rahmen gelehnt und das ganze mit einer Zelthaut aus Fell oder Wolle bedeckt.

Diese Bauart gibt bei gleicher Grundfläche mehr "Kopffreiheit" und lässt sich durch weniger benötigte Stangen leichter transportieren. Diese Kotas werden auch im winter verwendet. Heute mit modernen Zeltgeweben, früher mit dicken Wollschichten.

Die erste aller Kohten stand 1928 auf der Kollenburg. Ein Foto findet sich dazu auf der Zeitschrift "Briefe an die Deutsche Jungenschaft" von Eberhard Köbel.

Die Abbildung der damaligen Titelseite findet sich auf den Seiten der Freischar [19] .

Gut zu erkennen ist, dass die Ur-Kohte mit mehreren farbigen Applikationen ausgestattet war. Die Konstruktion der Kohte war durch das umfangreiche innere Gerüst noch nicht ganz fahrtentauglich. Die Erfindung des Kohtenkreuzes und der beiden Aufstellstangen lässt zu dem Zeitpunkt noch auf sich warten.

Foto: Archiv der Jugendbewegung auf Burg Ludwigstein

Der Einstieg in die Kohte war damals mittels einer kleinen versteiften Tür aus Zeltstoff sehr detailverliebt den Vorbildern aus Lappland (der Kota) nachempfunden.

In seinen Schriften zur dj.1.11 schreibt Eberhard Köbel über diese Kohte folgendes:

"Nach dem Osterlager bauten wir eine Kohte aus farbigem Segeltuch und Bambusstäben. Zwar reichte sie an eine echte Lappenkohte nicht heran. Aber als wir sie rot, weiß, blau, schwarz in der Sonne stehen sahen oder abends um ihr Feuer hockten, waren wir stolz. Die einzelnen Teile benannten wir lappisch: Puascha, Schalju, Otnoris. Auch setzten wir uns auf die Beine, wie die Lappen es tun, und nicht auf den Hintern, wie die Ungewohnten. Tage werden kommen, an denen Kohtendörfer rauchen."

(Quelle: tusk - Gesammelte Schriften und Dichtungen [20] )

Zwar wurde die Farbfotographie schon 1861 erfunden, aber durchgesetzt hat sie sich leider erst Anfang der 30er Jahre. Das ist sicherlich mit ein Grund, warum uns heute von den ersten Kohten keine Farbfotos vorliegen. Alle bekannten Abbildungen (und auch die Graphiken von Pauli) sind schwarzweiße Drucke.

Trotzdem gibt es Hinweise darauf, wie die erste farbige Kohte ausgesehen haben muss, denn tusk schreibt von den Farben rot, weiß, blau und schwarz bei seinen Ausführungen über die Kohte. Näheres dazu lässt sich in dem Artikel "75 Jahre Jurte [22] " von dadarish nachlesen.

Unsere Montage auf dem Titelbild der "Briefe an die Deutsche Jungenschaft (Heft 8)" gibt die wahrscheinliche Zusammenstellung der genannten Farben auf Grundlage der Kontrastwerte in dem Schwarzweißbild wieder. Das kann, aber muss so nicht stimmen. Eben so gut könnten auch Blau und Rot vertauscht sein. Recht sicher scheint allerdings der schwarze obere Rand zu sein, zum dies bei einem Feuerzelt durchaus Sinn macht, dies so zu gestalten.

Dieses lappländische Zelt ist auf die originale Art aufgebaut. Ähnliche Zelte wurden auch von anderen ursprünglichen Völkern, wie z.B. den Indianern verwendet. Der Grundrahmen besteht aus drei Stangen, welche zu einem Dreibein verbunden werden. Die restlichen Stangen werden mit derSpitze gegen dieses Dreibein gelegt und anschliessend mit der Zelthaut bedeckt. Das Lavvu ist eher eine temporäre Behausung, als die Torfhütte. Die Stangen können bei der jährlichen Wanderung der Familien entweder mitgenommen werden oder sie werden am Platz zurückgelassen und bei der Rückkehr wieder verwendet. So muss lediglich die Zelthaut mitgenommen werden.

Die abgebildete Kota steht im Abisko Nationalpark, am nördlichen Ende Schwedens. In diesem Fall wird die Kota mit einem Zwischenboden als Lebensmittelspeicher verwendet.

Foto: Tobin [24]

Das Wort Jurte kommt aus der türkischen Sprache. Yurt bedeutet Heim. Und nichts anderes waren und sind die traditionellen Zelte der Nomaden in West und Zentralasien. Auf kasachisch heißt die Jurte Kigizui, auf mongolisch Ger.

All die verschiedenen Begriff beschreiben die gleiche Konstruktion. Die Jurte besteht aus einem Holzgerüst, meist ein Scherengitter, mehrere Dachstangen und eine Krone, welches mit verschiedenen Lagen von Textilien bedeckt ist. In aller Regel waren diese Lagen aus Filz. Baumwolle und noch modernere Materialen waren in früheren Jahrhunderten noch unbekannt.

Die Jurte ist auf das nomadische Leben in der trockenen Steppe angepasst und kann binnen kurzer Zeit ab- und wieder aufgebaut werden. Früher wurden die Bestandteile einer Jurte mit dem Kamel oder dem Pferd transportiert. Heutzutage tut es auch ein kleiner Geländewagen.

Foto: Prokudin-Gorskii, Sergei Mikhailovich, 1863-1944

Die Jurten aus alter Zeit waren noch echte Zelte, bei denen es vor allem auf den leichten Transport ankam. Das Gerüst und die Dachstangen waren so ausgelegt, dass möglichst wenig Material eine hohe Stabiltät ergabt. Die heute in der Mongolei gebräuchliche Form mit geraden Dachstangen und zwei Mittelpfosten als Stütze der Krone ist eher als Kompromiss in der günstigeren Fertigung zu sehen.

Foto: Julia Rubinic [25]

Auch hatten die ersten Jurten noch keine Türen. Diese kam erst später mit den fortgeschrittenen, tischlerischen Fähigkeiten hinzu. Ebenso war es mit der Einrichtung. Mit dem Können der Menschheit stiegen auch die Ansprüche. Wo Anfangs noch eine offene Feuerstelle und nur wenige Haushaltsgegenstände die Jurte füllten, so waren es später auch Öfen und wertvolle, künstlerisch bemalte Möbel.

Foto: Clark Gregor [26]

Diese Entwicklung hält auch weiterhin an. Obwohl und gerade weil fast die Hälfte der mongolischen Bevölkerung in Jurten lebt haben hier auch Geräte wie Fernseher und Kühlschränke ihren Einzug gehalten.

Lediglich an der Art der Einrichtung hält die Tradition fest. Sie spiegelt die soziale Ordnung der Familie, deren Angestellten und auch von willkommenen Gästen in der Jurte wieder. Jeder hat seinen festen Wirkungs- und Aufenthaltsbereich. In der Jurte wird gewohnt, gekocht, gearbeitet und geschlafen. Alles und jeder hat seinen festen Platz und seine feste Bedeutung. Die Tür geht immer nach Süden, gegenüber liegt der Altar.

Foto: Moritz Kretz [28]

Jurtenland versucht viele Antworten zu geben. Jedoch, je mehr Informationen wir finden und versuchen übersichtlich aufzubereiten, umso mehr Fragen treten zu Tage, für die es bisher keine Antworten gibt.

Diese Fragestellungen möchten wir hier vor ein breites Publikum stellen. Wir wissen wohl, dass in den Wirren des 2. Weltkriegs sehr viel Material verschütt gegangen ist. Ebenso ist vieles in den acht Jahrzehnten der Kohte in der Erinnerung verschwunden.

Wir haben trotzdem die Hoffnung, dass "ihr da draussen" mit weiteren Fragmenten zu dem Puzzle beitragen könnt. Suche in deinen Archiven, sprich mit deinen Großeltern. Hilf uns die Geschichte eines großartigen Zeltes dauerhaft zu recherchieren und darzustellen.

Hast du Antworten oder auch weitere Fragen? Schreib uns einfach eine Mail an info@jurtenland.de [29]

Links

[1] http://www.scout-o-wiki.de/index.php/Bild:Suehnekohte.jpg

[2] https://jurtenland.eu/category/tagsjurte

[3] https://jurtenland.eu/category/tagskohte

[4] https://jurtenland.eu/category/tagsgrundlagen

[5] http://www.flickr.com/photos/klevis/

[6] http://schriftleitung.org

[7] https://jurtenland.eu/?q=node/78

[8] http://www.jugendbewegung.de

[9] https://jurtenland.eu/category/tagskota

[10] https://jurtenland.eu/category/tagstusk

[11] https://jurtenland.eu/category/tagsdj111

[12] https://jurtenland.eu/category/tagslavvu

[13] http://www.jurtenland.de/?q=node/77

[14] http://www.jurtenland.de/?q=node/78

[15] https://jurtenland.eu/category/tagskohtenblatt

[16] https://jurtenland.eu/category/tagspreise

[17] https://jurtenland.eu/category/tagslappland

[18] https://jurtenland.eu/category/tagswinter

[19] http://www.freischar.de/berichte_sites/kollenburg/pages/Ur-Kohte.htm

[20] https://jurtenland.eu/?q=node/77

[21] https://jurtenland.eu/category/tagsurkohte

[22] http://www.jurtenland.de/?q=75_jahre_kohte

[23] https://jurtenland.eu/category/tagsfarben

[24] http://www.flickr.com/people/tobin/

[25] http://www.flickr.com/people/jrubinic/

[26] http://www.flickr.com/people/clark/

[27] https://jurtenland.eu/category/tagsherkunft

[28] http://lj.moerd.de

[29] mailto:info@jurtenland.de

[30] https://jurtenland.eu/category/tagsforschung